L’évaluation clinique et judiciaire des enfants victimes d’agressions sexuelles nécessite une connaissance approfondie du développement de l’enfant et des manifestations des symptômes post-traumatiques typiques de l’enfance et l’adolescence. Connaître les particularités symptomatiques chez l’enfant permet de distinguer les manifestations traumatiques des variations normales du développement, dans une approche qui doit impérativement respecter le monde de l’enfance.

Respecter et s’appuyer sur le monde de l’enfance

En effet, la pratique avec les enfants implique d’utiliser des médiations correspondant à des mondes enfantins, d’employer un vocabulaire et un ton adapté à l’âge et d’explorer les intérêts de l’enfant. Au-delà de l’alliance qu’ils permettent, les intérêts de l’enfant sont des indicateurs de son niveau de développement, de son environnement, de son organisation quotidienne, indicateurs riches pour l’évaluation expertale.

Prenons pour exemple, un enfant de 8 ans, scolarisé en CE2, interrogé simplement sur ses activités préférées indique jouer à la Tablette au jeu Paddington. Interrogé simplement sur la tablette et sur le jeu avec des questions comme : « qu’est-ce que tu aimes dans ce jeu ? » « Qu’est-ce que tu peux me raconter sur cette tablette ? », l’enfant indique que la tablette appartient à son père, que lui n’en pas, qu’il peut y jouer les mercredis et week-end, durant 30 minutes, dans le salon familial. Il raconte aimer cet ourson pour ses aventures, il lui est alors demandé de détailler un de ses moments préférés.

Respecter le monde de l’enfance, c’est chercher éviter le risque d’une nouvelle traumatisation lors de l’examen expertal

Les réponses de l’enfant nous permettent d’évaluer : un intérêt et une activité cohérente avec son âge, un cadre familial adapté à son âge concernant les jeux sur écran mais également sa capacité à effectuer un récit (pronoms et temps utilisés, structuration spatiale et chronologique, distinction avec la réalité…). L’analyse ne sera pas la même si le jeu pratiqué est Call of Duty, jeu de guerre, selon les versions, déconseillés au moins de 16 ou 18 ans ou si l’enfant de 8 ans a un écran dans sa chambre ou encore s’il s’agit d’un adolescent de 15 ans…

Enfin, et c’est d’après moi le plus important, respecter le monde de l’enfance, c’est chercher éviter le risque d’une nouvelle traumatisation lors de l’examen expertal. Un environnement indiquant que les enfants sont les bienvenus est judicieux : des lectures enfantines en salle d’attente, des jouets, la possibilité de s’assoir de manière confortable, de pouvoir bouger… Indiquer aux accompagnateurs de prendre un doudou ou un objet rassurant est également nécessaire. Pour en revenir à la symptomatogie post-traumatique enfantine, cette problématique prend une résonance particulière au regard d’affaires récentes comme celle de Joël Le Scouarnec, où 299 victimes identifiées présentaient des symptômes post-traumatiques significatifs malgré une absence apparente de souvenirs des agressions subies sous anesthésie.

Le cadre théorique du psychotraumatisme sexuel

Le psychisme désigne l’ensemble des phénomènes mentaux conscients et inconscients : les processus cognitifs (pensée, mémoire, perception), les processus affectifs (émotions, sentiments), les mécanismes de défense psychologiques, l’activité fantasmatique et imaginaire, les structures de la personnalité. L’évènement traumatique est une intrusion brutale dans le psychisme, dépassant les capacités de traitement et d’intégration de l’appareil mental, c’est ce qui est qualifié d’effraction traumatique.

Un enfant victime d’abus restera souvent longtemps dans la dénégation

L’effraction traumatique chez l’enfant victime d’agression sexuelle présente des caractéristiques particulières. Louis Crocq (1999) définit le psychotraumatisme comme « un phénomène d’effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par les excitations violentes afférentes à la survenue d’un événement agressant ou menaçant pour la vie ou pour l’intégrité (physique ou psychique) d’un individu qui y est exposé comme victime, comme témoin ou comme acteur ». Dans le cas des agressions sexuelles, cette effraction revêt une dimension non accessible à l’enfant. Comme le souligne Tardy (2015), « Un enfant victime d’abus restera souvent longtemps dans la dénégation, défense destinée à lui éviter de réaliser les troubles psychiques des adultes censés le protéger et qui l’ont en fait agressé, ce qui serait trop angoissant ».

Le syndrome de répétition, tel que décrit par Crocq (2004), constitue « un ensemble de manifestations cliniques par lesquelles le patient traumatisé revit intensément, contre sa volonté et de manière itérative, son expérience traumatique ». C’est ainsi que chez l’enfant et l’adolescent, comme chez l’adulte, de nombreux symptômes autour de la répétition ou de l’évitement de la répétition vont être observé.

Symptômes selon l’âge : une approche développementale

Les manifestations traumatiques chez les plus jeunes :

Elles sont caractérisées par des souvenirs intrusifs peu intégrés, composés essentiellement de sensations et d’émotions intenses selon les travaux de Eth, Pynoos (1985) et Pynoos, Steinberg et coll. (1995). En dehors des jeux habituels, inhérent à l’enfance, des jeux spécifiques, en lien avec l’évènement traumatique peuvent se développer. Ces jeux post-traumatiques constituent un indicateur clinique majeur : Fletcher (1996) les décrit comme « répétitifs, impliquant un élément central en lien avec l’événement, ou non lié à l’événement, moins élaborés et imaginatifs que les jeux habituels, généralement chargés d’émotions (anxiété), rigides, peu joyeux ». Ces jeux perdent leur fonction créative et exploratoire normale pour devenir compulsifs et stéréotypés.

L’hyperactivité neurovégétative et l’évitement sont des symptômes post-traumatiques habituels. Chez les enfants, ils se manifestent par une hypervigilance anxieuse, des réactions de sursaut exagérées et des troubles du sommeil avec des réveils fréquents. L’évitement se traduit par un isolement social, un émoussement affectif et une régression développementale touchant la propreté, le sommeil ou le retour de peurs infantiles. Putnam (2003) dans son étude longitudinale sur 166 enfants victimes d’agressions sexuelles, démontre que 40% développent des symptômes d’hyperactivité dans les 6 mois suivant la révélation, contre 8% dans la population générale. L’auteur explique cette hyperactivité comme un mécanisme adaptatif de fuite face aux stimuli intrusifs post-traumatiques.

Certains enfants développent des comportements lisses, n’attirant absolument pas l’attention

Les manifestations post-traumatiques chez l’enfant présentent des particularités souvent méconnues qui rendent leur identification complexe. Contrairement aux adultes, les enfants présentent fréquemment des symptômes aspécifiques selon les recherches développementales, particulièrement les enfants les plus jeunes (moins de six ans).

Dès le plus jeune âge, les troubles du rapport au corps constituent un marqueur clinique essentiel : limitation de tenues vestimentaires ou tenues sexualisées, conduites de lavage extrêmes, problème dans le rapport à sa propre nudité, manque d’investissement corporel, image dévalorisée de son corps ou certaines parties de son corps, troubles dans la relation au toucher, refus de manifestation affective. Ces manifestations corporelles sont souvent non reconnues car elles peuvent paraître anodines ou être attribuées à d’autres causes. À l’opposé de l’agitation parfois observée, certains enfants développent des comportements lisses, n’attirant absolument pas l’attention. Cette présentation inhibitrice, caractérisée par une adaptation excessive et une conformité extrême, constitue paradoxalement un signe d’alerte. Les recherches soulignent l’importance de « garder à l’esprit que certains de ces comportements sont courants dans cette tranche d’âge. Ainsi, les symptômes d’activation neuro-végétative se manifestent plutôt par une exacerbation de comportements déjà présents chez l’enfant, parfois difficilement repérable par l’entourage » (Eth, Pynoos, 1985 ; Pappagallo, Silva, Rojas, 2004).

Les enfants plus âgés (6 à 12 ans) :

En plus des symptômes précédents, ils peuvent présenter des troubles somatiques (céphalées, maux de ventre, etc.) qui, par leur caractère aspécifique, ne sont pas toujours reliés au traumatisme sexuel. Ces manifestations somatiques constituent pourtant des indicateurs cliniques importants dans le contexte d’une évaluation globale.

Chez l’enfant d’âge scolaire, les souvenirs intrusifs deviennent plus structurés mais peuvent contenir des modifications mentales protectrices minimisant la gravité de l’évènement. Les jeux post-traumatiques évoluent : ils sont « plus élaborés et sophistiqués, avec transformation de certains aspects de l’événement, introduction de dangers symboliques (monstres), implication d’autres personnes (pairs) » (Fletcher, 1996). Ces transformations témoignent d’une tentative d’élaboration psychique plus mature. L’impact scolaire devient prépondérant avec des troubles attentionnels, une chute des performances et parfois un refus scolaire anxieux ainsi qu’une perte d’estime de soi et de confiance envers les proches. Les symptômes somatiques fréquents peuvent générer une absence scolaire.

À l’adolescence :

Les dessins et jeux post-traumatiques deviennent peu fréquents, remplacés par d’autres modes d’expression de la souffrance. Les manifestations se rapprochent de celles observées chez l’adulte (Yule, 2001 ; Rojas & Lee, 2004), avec des souvenirs répétitifs, des flash-backs et un émoussement affectif, c’est-à-dire une diminution de l’intensité et de la gamme des expressions émotionnelles, marqué. L’émoussement affectif se traduit dans des expressions faciales pauvres ou figées, une voix monotone, un regard terne, peu expressif, des réponses émotionnelles inappropriées ou absentes, une capacité réduite à ressentir la joie, la tristesse, la colère. Il peut impliquer des difficultés à établir des liens affectifs, des relations interpersonnelles appauvries et une Impression de « froideur » donnée à l’entourage. Les conduites addictives avec substances (alcool, produits toxiques, drogues…) ou comportementales (jeux vidéo, vidéos pornographiques, sexualité, jeux d’argent…) et les comportements à risque (vitesse, équilibre, délinquance…) peuvent apparaître.

L’évaluation doit distinguer l’exploration sexuelle normale des manifestations pathologiques

Symptômes spécifiques aux traumatismes sexuels

Les troubles du rapport au corps sont caractéristiques et constituent un marqueur spécifique des traumatismes physiques et sexuels. Globalement, la sexualisation du vocabulaire et des conduites est un indicateur, encore plus notable, si le changement est soudain.

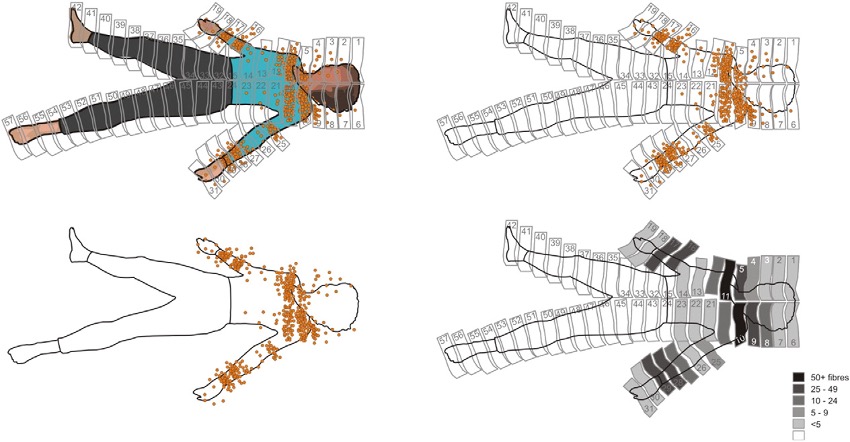

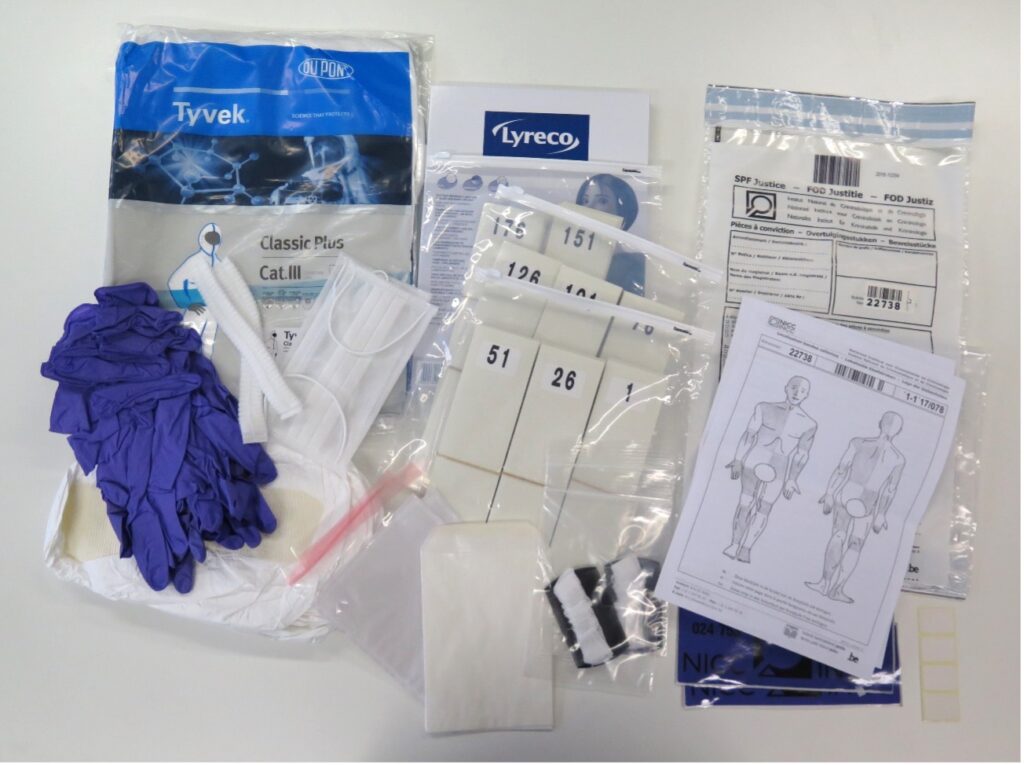

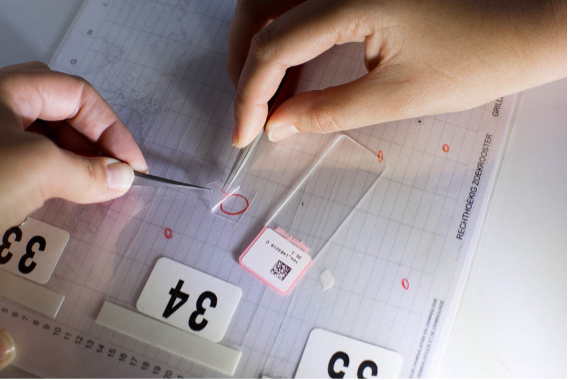

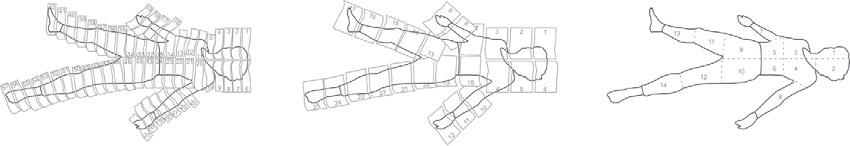

Les Comportements Sexuels Problématiques (CSP) constituent une manifestation spécifique particulièrement importante à identifier. Selon l’ATSA (Association of the Treatment of Sexual Abusers), les CSP sont définis comme des « comportements, de nature sexuelle, manifestés par un enfant, qui sont considérés comme inappropriés en fonction de son âge et de son niveau de développement » et qui peuvent être « néfastes pour lui-même ou pour les autres enfants impliqués ».

Les CSP sont définis jusqu’à 12 ans et leur évaluation nécessite une connaissance du développement sexuel de l’enfant et l’adolescent et d’un vocabulaire adapté à son âge. Cette définition s’inscrit dans une approche développementale où l’évaluation doit distinguer l’exploration sexuelle normale des manifestations pathologiques. Selon Chaffin et coll. (2006), les comportements sexuels sont considérés comme problématiques selon six critères : ils surviennent à une « fréquence ou une intensité élevée », « interfèrent avec le développement social ou cognitif de l’enfant », « intègrent la force, la coercition ou l’intimidation », sont « associés à des blessures physiques ou à une détresse émotionnelle », « surviennent entre des enfants de stade développemental différent », et « persistent malgré les interventions d’un adulte ». Les CSP peuvent inclure des attouchements sur d’autres enfants, une masturbation excessive, des connaissances sexuelles inadaptées au développement, ou des conduites hypersexualisées.

Symptômes à l’âge adulte :

Les recherches longitudinales démontrent la persistance des symptômes à l’âge adulte. Une étude britannique sur 2232 sujets de 18 ans révèle un risque majoré de troubles psychiatriques : 29,2% de dépression caractérisée, 22,9% de troubles des conduites, 15,9% de dépendance à l’alcool, 8,3% d’automutilations et 6,6% de tentatives de suicide.

L’impact sur la vie conjugale est particulièrement documenté. Selon Gérard (2014), près de 60% des adultes victimes d’abus sexuels dans l’enfance vivent une situation d’isolement conjugal ; 20% n’ont jamais pu s’inscrire dans une relation durable. Les difficultés relationnelles se caractérisent par une oscillation paradoxale entre méfiance excessive et dépendance, des troubles sexuels polymorphes (« hypersexualité ou manque de libido, absence de plaisir, douleurs, comportements sexuels à risque »), et la recherche d’un partenaire « réparateur » générant frustrations intenses. Chez les femmes, des troubles menstruels spécifiques sont fréquemment observés dès la puberté : irrégularités, douleurs, aménorrhée, dégoût.

Parmi les symptômes observés dans le cadre expertal chez les adultes ayant été victimes d’agressions sexuelles dans l’enfance, on retrouve les symptômes observés chez les enfants : comme des comportements masturbatoires persistants développés dans l’enfance, à la période des faits ou de leur révélation ; des somatisations évitantes, des troubles attentionnels… C’est le recueil de ces symptômes qui va pouvoir indiquer une cohérence avec des faits décrits dans le cadre de l’expertise psychologique. Par ailleurs, pour la personne victime, cette analyse pourra permettre de donner un sens à des conduites incomprises et parfois réprouvées.

Il n’est pas nécessaire de se souvenir pour souffrir de troubles post-traumatiques

L’affaire Scouarnec : symptômes sans souvenirs

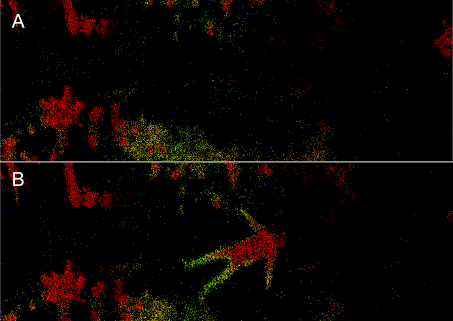

L’affaire Scouarnec illustre parfaitement la problématique des symptômes post-traumatiques en l’absence de souvenirs conscients. Les 299 victimes identifiées, majoritairement mineures et agressées sous anesthésie, présentaient des manifestations symptomatiques avant même la révélation des faits par les enquêteurs. Amélie Lévêque témoigne : « J’avais tellement de séquelles en fait de cette opération qui étaient là, mais que personne n’expliquait ». Ces séquelles incluaient phobies médicales, troubles alimentaires et « le sentiment diffus que quelque chose d’anormal avait eu lieu ». Les experts au procès ont confirmé que « il n’est pas nécessaire de se souvenir pour souffrir de troubles post-traumatiques ».

Jean-Marc Ben Kemoun, pédopsychiatre et médecin légiste, explique cette « mémoire du corps » : « Le corps parle et moins nous sommes dans la conscience d’un événement douloureux ou stressant, plus son impact sur le corps sera fort ». Même en état de conscience altéré, l’impact traumatique persiste, générant des symptômes durables sans souvenir explicite.

Implications cliniques et perspectives

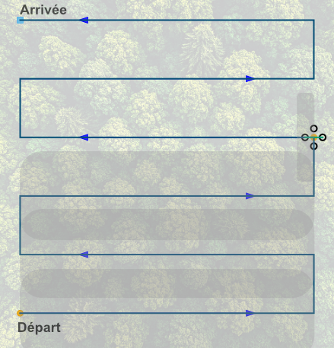

Cette réalité clinique souligne l’importance d’une évaluation multidimensionnelle respectant les particularités développementales. L’expertise doit intégrer l’observation des jeux et intérêts selon l’âge, l’évaluation de l’inscription sociale et scolaire, et la capacité de projection positive dans l’avenir. L’affaire Scouarnec démontre que l’absence de souvenirs conscients n’exclut nullement l’existence d’un traumatisme et de ses conséquences durables. Cette compréhension s’avère essentielle pour une évaluation clinique symptomatologique, notamment chez les jeunes enfants ou les personnes ayant vécu des traumatismes sexuels avant 6 ans.

Bibliographie :

Crocq, L. (2004). Traumatismes psychiques : Prise en charge psychologique des victimes. Paris : Masson.

Tardy, M.-N. (2015). Chapitre 8. Vécu de l’enfant abusé sexuellement. Dans M.-N. Tardy (dir.), La maltraitance envers les enfants. Les protéger des méchants (pp. 123-150). Paris : Odile Jacob.

Drell, M. J., Siegel, C. H., Gaensbauer, T. J. (1993). Post-traumatic stress disorder. Dans C. H. Zeanah (dir.), Handbook of infant mental health (pp. 291-304). New York : Guilford Press.

Fletcher, K. E. (1996). Childhood posttraumatic stress disorder. Dans E. J. Mash & R. A. Barkley (dir.), Child psychopathology (pp. 242-276). New York : Guilford Press.

Frank W. Putnam, Ten-Year Research Update Review: Child Sexual Abuse, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 42, Issue 3, 2003, Pages 269-278,

Pynoos, R. S., Steinberg, A. M., Wraith, R. (1995). A developmental model of childhood traumatic stress. Dans D. Cicchetti & D. J. Cohen (dir.), Developmental psychopathology (Vol. 2, pp. 72-95). New York : Wiley.

Scheeringa, M. S., Zeanah, C. H. (2003). Symptom expression and trauma variables in children under 48 months of age. Infant Mental Health Journal, 24(2), 95-105.

Yule, W. (2001). Post-traumatic stress disorder in the general population and in children. Journal of Clinical Psychiatry, 62(17), 23-28.

Gérard, C. (2014). Conséquences d’un abus sexuel vécu dans l’enfance sur la vie conjugale des victimes à l’âge adulte. Carnet de notes sur les maltraitances infantiles, 3, 42-48. DOI : 10.3917/cnmi.132.0042

Chaffin, M., Letourneau, E., Silovsky, J. F. (2002). Adults, adolescents, and children who sexually abuse children: A developmental perspective. Dans J. E. B. Myers, L. Berliner, J. Briere, C. T. Hendrix, C. Jenny, & T. A. Reid (dir.), The APEAC handbook on child maltreatment (2e éd., pp. 205-232). Thousand Oaks, CA : Sage.

Chaffin, M., Berliner, L., Block, R., Johnson, T. C., Friedrich, W. N., Louis, D. G., … & Silovsky, J. F. (2006). Report of the ATSA task force on children with sexual behavior problems. Child Maltreatment, 11(2), 199-218.

Gury, M.-A. (2021). Pratique de l’expertise psychologique avec des enfants dans le cadre judiciaire pénal. Psychologues et Psychologies, 273, 24-26.

France Info (6 mars 2025). Procès de Joël Le Scouarnec : une affaire « entrée par effraction » dans la vie de nombreuses victimes, sans souvenirs d’actes subis sous anesthésie.

France 3 Bretagne (14 avril 2025). Procès le Scouarnec : « même sans souvenirs, on peut souffrir de troubles post-traumatiques ». consultable ici.

Pôle fédératif de recherche et de formation en santé publique Bourgogne Franche-Comté (2025). Aide au diagnostic et au repérage ajusté du comportement sexuel problématique chez l’enfant. Projet de recherche AIDAO-CSP.