La criminalistique et les interventions d’urgence vivent actuellement une période charnière marquée par l’intégration croissante de technologies avancées telles que la photogrammétrie, la lasergrammétrie (LiDAR) et l’intelligence artificielle (IA). Ces technologies apportent non seulement une précision et une efficacité sans précédent mais ouvrent aussi de nouvelles perspectives d’investigation et d’intervention, modifiant profondément les méthodologies traditionnelles.

Photogrammétrie et Lasergrammétrie : des outils de précision

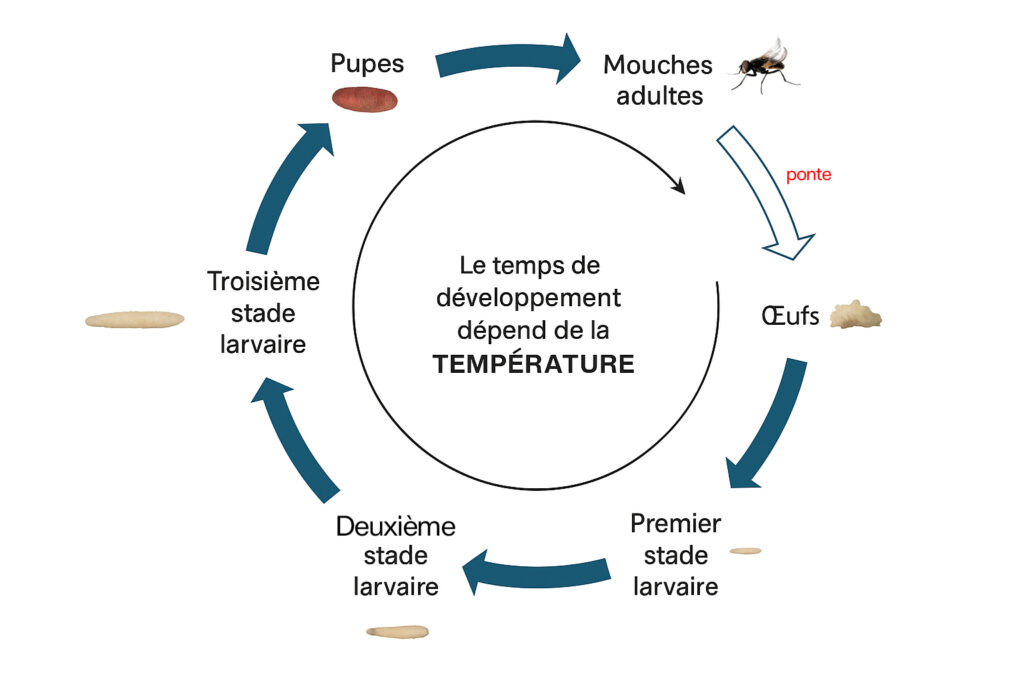

En qualité d’expert topographe et officier spécialiste de l’unité drone du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Savoie (SDIS74), j’ai constaté directement comment ces outils améliorent la précision des relevés topographiques et facilitent l’analyse rapide des scènes complexes. La photogrammétrie permet la reconstruction en 3D d’environnements divers en utilisant des images aériennes capturées par des drones équipés de caméras haute résolution. Cela génère rapidement des modèles numériques de terrains détaillés, essentiels dans les interventions urgentes ou criminelles où chaque détail compte.

Levé de route par méthode photogrammétrique, en vraie coloration. Crédit : Arnaud STEPHAN – LATITUDE DRONE

Il est possible d’atteindre des niveaux de détail extrêmement élevés, permettant par exemple d’identifier des traces de pas par la profondeur laissée dans le sol.

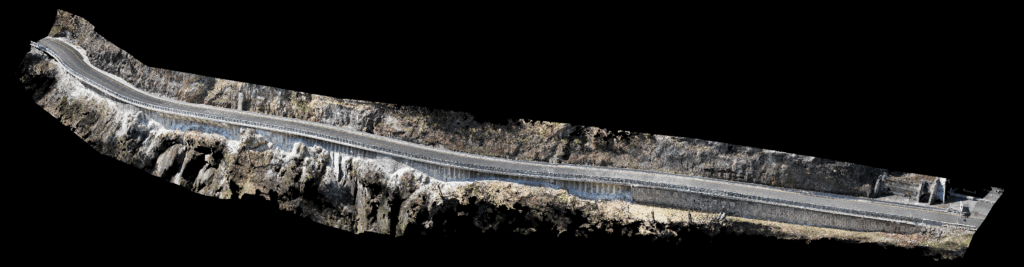

La lasergrammétrie (LiDAR) complète efficacement la photogrammétrie en offrant une précision millimétrique grâce à l’émission de faisceaux laser qui scannent et modélisent l’environnement en trois dimensions. Cette technologie est particulièrement efficace dans les contextes complexes comme les zones boisées denses, les falaises abruptes ou les reliefs montagneux escarpés, où la photogrammétrie peut parfois rencontrer des difficultés à capturer tous les détails nécessaires.

Pour préciser davantage, le LiDAR présente généralement plus de bruit sur les terrains nus et les surfaces dures par rapport à la photogrammétrie, qui reste l’outil à privilégier dans ces cas-là. En revanche, dans les zones boisées, le LiDAR peut ponctuellement atteindre le sol et fournir ainsi des informations cruciales sur le relief, là où la photogrammétrie pourrait échouer.

La photogrammétrie ne fonctionne que de jour puisqu’elle exploite les données photographiques dans le spectre visible.

Suivant les altitudes de vol choisies et le type de capteur utilisé, il est possible d’atteindre des niveaux de détail extrêmement élevés, permettant par exemple d’identifier des traces de pas par la profondeur laissée dans le sol. Ces technologies sont d’ores et déjà employées pour figer précisément des scènes de crime. Traditionnellement, des scanners statiques étaient utilisés à cet effet, mais les drones permettent d’élargir considérablement le périmètre de captation tout en assurant une rapidité accrue. Cette rapidité est cruciale car il est souvent impératif de figer rapidement la scène avant tout changement météorologique.

Cependant, il est important de noter que la photogrammétrie ne fonctionne que de jour puisqu’elle exploite les données photographiques dans le spectre visible.

Levé topographique par méthode LIDAR et colorié selon les altitudes. Végétation différenciée en vert. Crédit : Arnaud STEPHAN – LATITUDE DRONE

L’intelligence Artificielle : vers une analyse automatisée et performante

La véritable révolution réside dans l’intégration de ces relevés géospatiaux à des systèmes intelligents capables d’analyser massivement des données visuelles avec rapidité et précision. À cet égard, le projet OPEN RESCUE, développé par ODAS Solutions en partenariat avec le SDIS74 et l’Université Savoie Mont-Blanc, constitue un cas exemplaire. Cette IA est alimentée par un jeu de données exceptionnel de près de 1,35 million d’images collectées grâce à différents types de drones (DJI Mavic 3, DJI Matrice 300, Phantom 4 PRO RTK, etc.) dans une diversité remarquable d’environnements, couvrant toutes les saisons.

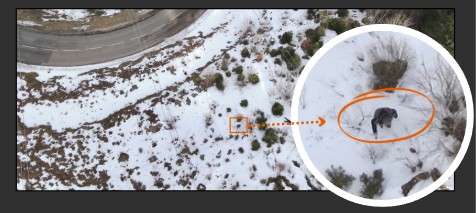

Illustration des capacités d’OPEN RESCUE : une personne isolée l’hiver en montagne. Crédit : Arnaud STEPHAN – ODAS SOLUTIONS

La robustesse de l’IA OPEN RESCUE se traduit par un F1-score maximal de 93,6 %, un résultat remarquable validé par des opérations de terrain réelles. Le F1-score est un indicateur statistique utilisé pour mesurer la précision d’un système d’intelligence artificielle : il combine la précision (le nombre d’éléments correctement identifiés parmi toutes les détections) et le rappel (le nombre d’éléments correctement identifiés parmi tous ceux présents). Un score élevé signifie donc que l’IA parvient efficacement à détecter correctement un grand nombre d’éléments pertinents tout en évitant les fausses détections. Ce système intelligent est capable de détecter avec précision des individus ainsi que des indices indirects de présence humaine tels que vêtements abandonnés, véhicules immobilisés ou objets personnels, offrant ainsi une assistance précieuse et immédiate aux équipes de secours.

Captation des données d’entrainement OPEN RESCUE avec des pompiers du SDIS74 – Crédit : Arnaud STEPHAN – ODAS SOLUTIONS

L’arrivée de cette technologie transforme radicalement la façon dont les équipes mènent leurs recherches : à présent, il devient possible de ratisser méthodiquement et largement des zones entières, avec la possibilité de s’assurer qu’aucun élément pertinent n’a été identifié par l’IA dans ces zones. Bien que cela ne remplace pas les équipes cynophiles ni les autres méthodes traditionnelles, l’intelligence artificielle apporte une exhaustivité nouvelle et complémentaire à la démarche de recherche.

L’arrivée de cette technologie transforme radicalement la façon dont les équipes mènent leurs recherches.

Applications pratiques et résultats opérationnels

Sur le terrain, l’efficacité de ces technologies est largement démontrée. Les drones autonomes utilisés par notre unité peuvent couvrir efficacement jusqu’à 100 hectares en environ 25 minutes, avec un traitement des images réalisé quasiment en temps réel par OPEN RESCUE. Cela permet une réponse extrêmement rapide, garantissant une gestion optimale du temps critique lors des interventions d’urgence et des recherches de personnes disparues.

En outre, la capacité à documenter précisément les zones parcourues lors des opérations apporte un avantage significatif dans les contextes judiciaires. La possibilité d’utiliser ces modèles 3D précis et ces données analysées automatiquement comme preuves devant des tribunaux offre une transparence accrue aux procédures judiciaires et facilite grandement le travail des magistrats, enquêteurs et avocats.

Drone Matrice 300 DJI en vol en zone montagneuse – Crédit : Arnaud STEPHAN – LATITUDE DRONE

Contraintes d’exploitation et cadre réglementaire

L’utilisation opérationnelle des drones et de ces technologies avancées est soumise à plusieurs contraintes réglementaires strictes, notamment en termes d’autorisations de vol, de respect de la vie privée, de gestion des données et de sécurité aérienne. En France, les drones sont réglementés par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) qui impose des scénarios de vol spécifiques et des protocoles précis à suivre lors des missions.

De plus, les contraintes techniques d’exploitation incluent la nécessité d’avoir des pilotes formés et régulièrement entraînés, capables de gérer des missions en toute sécurité et efficacité. Enfin, tous les six mois environ, du nouveau matériel innovant voit le jour, apportant constamment des améliorations significatives telles que des vitesses de captation accrues, des capteurs optiques et thermiques de meilleure qualité, ainsi que la miniaturisation des systèmes LiDAR embarqués.

Conclusion

En définitive, l’intégration croissante des technologies avancées constitue une avancée déterminante dans les sciences forensiques et les interventions d’urgence, malgré les contraintes opérationnelles et réglementaires à considérer. Leur application pratique améliore non seulement l’efficacité et la rapidité des opérations mais ouvre aussi de nouvelles possibilités d’analyse judiciaire, confirmant ainsi leur rôle essentiel dans la sécurité publique et la justice moderne.