L’estimation de l’intervalle post-mortem (IPM) repose en grande partie sur l’identification (le scoring) du stade de décomposition (SOD) du corps. Jusqu’ici, cette étape cruciale est encore majoritairement effectuée par des experts humains, à l’aide de méthodes visuelles semi-objectives. Toutefois, ces approches souffrent de limites importantes : subjectivité, temps d’analyse, et difficulté à traiter des bases de données massives.

Une étude récente proposée par l’Université du Tennessee explore l’apport de l’intelligence artificielle (IA) pour automatiser cette classification. S’appuyant sur un corpus de plus de 1,5 million d’images de corps en décomposition documentés en conditions réelles entre 2011 et 2023, les chercheurs ont entraîné deux modèles de réseaux de neurones convolutifs (CNN) : Inception V3 et Xception.

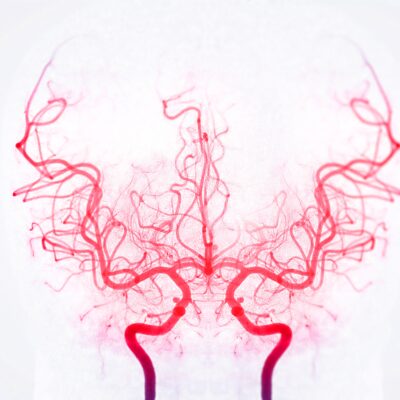

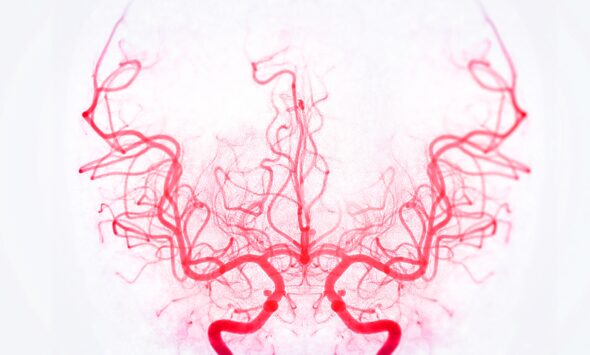

Une approche anatomique segmentée et fondée sur l’apprentissage profond

L’étude repose sur une stratégie de scoring du stade de décomposition par région anatomique (tête, tronc et membres), en accord avec les méthodes de Megyesi (4 stades) et de Gelderman (6 stades). Les images ont été automatiquement triées, puis annotées manuellement par un expert selon ces référentiels. Les modèles IA ont ensuite été entraînés par transfert d’apprentissage et testés sur des images non vues.

Les performances sont très prometteuses, notamment avec le modèle Xception, qui atteint un F1-score élevé pour les deux méthodes, indicateur de la capacité d’un modèle d’intelligence artificielle à fournir des prédictions à la fois exactes et complètes. Les résultats sont plus modestes pour les membres, en raison de la variabilité des conditions photographiques.

Une fiabilité comparable à celle des experts humains ?

Pour évaluer la performance de l’intelligence artificielle (IA) par rapport à des experts humains, les chercheurs ont réalisé un test d’inter-évaluateurs sur 300 images de la région thoracique. Trois spécialistes ont classé les stades de décomposition de ces images selon les deux méthodes reconnues, et leurs résultats ont été comparés à ceux produits par l’IA.

Le niveau de concordance a été évalué à l’aide du coefficient Kappa de Fleiss. Pour la méthode de Megyesi, les résultats ont révélé un accord dit « substantiel » entre les classifications réalisées par l’intelligence artificielle et celles des experts humains (κ = 0,637), un score très proche de celui observé entre les experts eux-mêmes (κ = 0,67). Ces résultats témoignent de l’alignement significatif de l’IA avec les évaluations d’experts du domaine, renforçant ainsi la validité et la pertinence de cette approche automatisée.

Des limites à surmonter pour une intégration opérationnelle

L’annotation effectuée par un seul expert expose à des biais, tout comme le contexte environnemental unique limite la généralisation des résultats. Les performances plus faibles sur les membres indiquent le besoin d’une diversification des données, notamment en intégrant des conditions climatiques variées. Une base multicentrique, annotée par plusieurs experts, permettrait de constituer une base de données de référence plus robuste, garantissant une meilleure généralisation et une fiabilité accrue des modèles.

Perspectives : vers une forensique augmentée par l’intelligence artificielle

Cette étude constitue une avancée vers l’automatisation de l’analyse taphonomique. D’autres travaux, comme ceux de Smith et al. (2024) avec des modèles bayésiens, ou l’usage croissant de l’imagerie 3D et du nécrobiome, suggèrent une convergence des approches IA, biologiques et environnementales pour une estimation du PMI plus précise et moins subjective.

L’automatisation de l’évaluation du stade de décomposition permet de gagner un temps considérable tout en réduisant la variabilité inter-observateur. Des efforts sont néanmoins nécessaires pour élargir les base de données et développer des standards d’annotation uniformes. L’intégration d’algorithmes comme ceux décrits ici pourrait transformer les pratiques en médecine légale, en facilitant l’exploitation et l’analyse de grandes bases d’images ou dans des situations de crise (catastrophes, conflits).

Références :

- Nau, A.-M. et al. (2024). Towards Automation of Human Stage of Decay Identification: An Artificial Intelligence Approach. arXiv:2408.10414.

- Megyesi, M.S. et al. (2005). Using accumulated degree-days to estimate the postmortem interval from decomposed human remains. Journal of Forensic Sciences, 50(3), 618–626.

- Gelderman, H. et al. (2018). The development of a post-mortem interval estimation for human remains found on land in the Netherlands. Int. J. Legal Med., 132(3), 863–873.

- Smith, D.H. et al. (2024). Modeling human decomposition: a Bayesian approach. arXiv:2411.09802.

- Infante, D. (2025). How AI and 3D Imaging are Transforming Body Farm Research. AZoLifeSciences.

- Piraianu, A.-I. et al. (2023). Enhancing the evidence with algorithms: how artificial intelligence is transforming forensic medicine. Diagnostics, 13(18), 2992.

Tous droits réservés - © 2026 Forenseek