Deepfake videos generated by artificial intelligence are becoming increasingly realistic, threatening the integrity of digital evidence. To address this challenge, Dutch researchers have developed an innovative method to detect deepfakes using a previously overlooked biological marker: the heartbeat. Still under scientific validation, this approach could become a valuable tool in digital forensic investigations.

A biological signal impossible to fake?

At the core of this innovation is a team from the Netherlands Forensic Institute (NFI), working with the University of Amsterdam. Their method relies on remote photoplethysmography (rPPG), a technique that detects subtle color variations in facial skin—on the forehead, around the eyes, or along the jawline—caused by blood flow at each heartbeat. Current deepfake algorithms are unable to simulate these micro-variations consistently, opening a promising path for detecting manipulated content.

An idea revived by technological progress

The concept dates back to 2012, when Professor Zeno Geradts explored video footage in criminal cases to assess whether the filmed individuals were alive. At the time, a MIT study had demonstrated that heart rate could be extracted from facial videos, but video compression destroyed the signal. Today, modern compression technologies preserve these micro-visual variations far better. The NFI team identified 79 facial points of interest to measure the signal and compared the results to biometric data from clinical sensors and smartwatches. Findings are encouraging, though some limitations remain—particularly with darker skin tones.

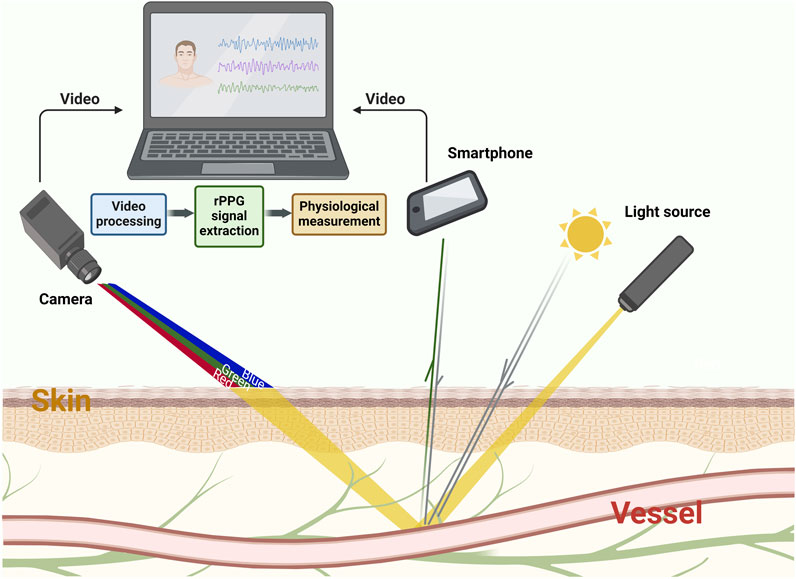

Figure 1. Principle of rPPG.

The absorption and reflection of light by the skin vary depending on hemodynamic activity under light sources (sunlight, lamps, etc.). These variations are recorded by imaging devices (cameras, webcams, smartphone lenses, etc.) as videos or images. Through algorithmic analysis, rPPG curves representing physiological information can be extracted from these videos.

A complementary tool for digital forensics

Heartbeat detection does not replace existing authentication methods but adds a valuable new dimension to forensic video examination. Other approaches remain crucial in the authentication process, such as analyzing electrical network frequency (ENF) traces embedded in images, identifying the recording sensor through its digital fingerprint (PRNU), or carrying out visual/automated checks of blinking patterns, abnormal movements, or generation artifacts (like a hand with six fingers). By combining these methods, experts can strengthen the reliability of their conclusions and stay ahead of forgers’ evolving tactics.

Robustness lies in combining traditional forensic techniques with AI-based approaches, rather than depending on one unique method.

A technological cat-and-mouse game

As new detection methods emerge, deepfake creators will inevitably attempt to circumvent them. In the near future, algorithms may try to artificially embed biological signals such as heartbeats into fake videos. This makes ongoing technological monitoring essential to stay one step ahead. As Geradts emphasizes, robustness lies in combining traditional forensic techniques with AI-based approaches, rather than depending on one unique method.

Towards judicial integration?

This approach is not yet deployed in real-world investigations—it is still undergoing scientific validation, with an academic publication expected in the coming months. However, researchers hope that in specific cases, particularly with high-quality videos, this method could soon be implemented. It opens a promising new avenue in the fight against digital evidence manipulation, leveraging a hard-to-fake truth: human physiology.

Références :

- Geradts, Z., Pronk, P., & de Wit, S. (2025, mai). Heartbeat detection as a forensic tool against deepfakes. Présentation à l’European Academy of Forensic Science Conference (EAFS), Dublin.

- Computer Weekly. (2025, 24 juillet). Dutch researchers use heartbeat detection to unmask deepfakes. Read here.

- ForensicMag. (2025, 30 mai). Scientist Develops Method to Use Heartbeat to Reveal Deepfakes. Read here.

- Amsterdam AI. (2025, 27 mai). Hartslaganalyse helpt deepfakes te ontmaskeren. Read here

- DutchNews.nl. (2025, 25 mai). Dutch forensic experts develop deepfake video detector using heartbeat signals. Read here.

- Poh, M.-Z., McDuff, D., & Picard, R. W. (2010). Advancements in non-contact, automated cardiac pulse measurements using video imaging. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab.