Quand les méthodes classiques d’identification atteignent leurs limites… En médecine légale, l’identification repose sur trois méthodes dites « primaires » : l’analyse génétique (ADN), les empreintes digitales et l’odontologie. Leur fiabilité n’est plus à démontrer, mais leur efficacité dépend des conditions dans lesquelles se trouvent les corps et de la disponibilité de données de comparaison. Dans les catastrophes de grande ampleur (séismes, crashs aériens, attentats), les cadavres peuvent être brûlés, mutilés ou décomposés, rendant l’ADN ininterprétable et les empreintes digitales illisibles. Dans d’autres cas, la difficulté vient de l’absence d’éléments ante-mortem : pas de dossier dentaire, pas d’enregistrement biométrique, voire aucun rattachement administratif officiel. Ces situations laissent les experts médico-légaux dans une impasse. C’est précisément dans ce contexte que des technologies innovantes, comme la reconstruction faciale par intelligence artificielle, ouvrent de nouvelles perspectives.

Une innovation issue de l’Université de Panjab

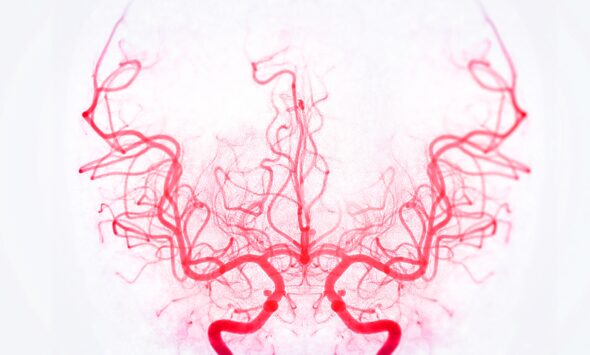

Avec la collaboration d’Ankita Guleria et de Vishal Sharma, le professeur Kewal Krishan a mis au point une méthode novatrice de reconstruction faciale assistée par intelligence artificielle. Leur modèle repose sur l’étude de trois structures osseuses réputées pour leur résistance aux altérations post-mortem : la mandibule, la mâchoire supérieure et la dentition. Ces éléments constituent une véritable empreinte morphologique, puisqu’ils influencent directement la largeur du menton, la proéminence des pommettes, la forme générale du visage et la position des lèvres.

En combinant ces données anatomiques avec une vaste base de mesures anthropométriques collectées auprès des populations du nord de l’Inde, les chercheurs ont réussi à entraîner un algorithme capable de générer un visage numérique dont l’apparence se rapproche fortement de celle de l’individu réel. Le résultat est impressionnant : une précision estimée à 95 %, ce qui représente un taux exceptionnel pour une méthode indirecte d’identification post-mortem. Cette innovation n’a pas tardé à attirer l’attention : elle a été officiellement enregistrée et protégée par le Copyright Office indien, ce qui souligne à la fois sa valeur scientifique et son caractère novateur sur le plan technologique.

Une précision remarquable mais des limites incontournables

Le chiffre de 95 % ne doit pas être compris comme la capacité de l’intelligence artificielle à produire un portrait photographique parfait. Il signifie plutôt que, dans la grande majorité des cas, les traits générés par l’algorithme correspondent étroitement à ceux de la personne réelle. Concrètement, le modèle restitue avec une grande fidélité les proportions générales du visage, assure une cohérence avec les principales caractéristiques morphologiques et parvient à créer une ressemblance suffisante pour orienter efficacement les recherches vers une identification ciblée.

Il convient toutefois de rappeler que cette technologie conserve une marge d’incertitude. Les tissus mous, tels que l’épaisseur des lèvres, la forme précise du nez, la texture de la peau ou encore les marques distinctives comme les rides et les cicatrices, ne peuvent pas être déduits uniquement de la structure osseuse. À cela s’ajoute une limite méthodologique : l’algorithme ayant été entraîné sur une population spécifique du nord de l’Inde, son efficacité pourrait diminuer lorsqu’il est appliqué à d’autres groupes ethniques ou géographiques.

Ces éléments montrent que la reconstruction faciale par intelligence artificielle doit être considérée avant tout comme un outil complémentaire, capable d’orienter et de soutenir le travail des experts, mais sans prétendre remplacer les méthodes primaires d’identification en médecine légale.

Enjeux éthiques et juridiques de la reconstruction faciale

L’usage de l’intelligence artificielle dans l’identification des victimes soulève des questions éthiques, juridiques et réglementaires qui ne peuvent être ignorées. Sur le plan éthique, la manipulation de données biométriques post-mortem exige une vigilance particulière. Restituer un visage à partir de restes humains ne doit jamais se faire au détriment de la dignité des défunts ni heurter la sensibilité des familles, d’autant que ces reconstructions, même lorsqu’elles sont scientifiquement solides, peuvent être perçues comme intrusives si elles sont diffusées sans précaution.

Sur le plan juridique, une autre interrogation se pose : Quelle valeur probante peut avoir une reconstruction faciale générée par une IA devant un tribunal ? Tant que les procédures n’ont pas défini le rôle exact de cet outil, son usage restera cantonné à une fonction d’orientation plutôt que de preuve formelle. La question des responsabilités, en cas d’erreur d’identification, reste également entière.

Enfin, sur le plan réglementaire, l’Europe impose un cadre strict. De telles applications devront se conformer au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et entrer dans le champ du règlement européen sur l’intelligence artificielle, qui encadre spécifiquement les usages considérés comme « à haut risque ». Autrement dit, la diffusion de cette technologie en contexte médico-légal dépendra autant de son efficacité scientifique que de sa capacité à s’inscrire dans un cadre légal clair et protecteur.

Quelles perspectives pour l’identification de victimes ?

Malgré ces contraintes, les perspectives offertes par la reconstruction faciale assistée par IA demeurent particulièrement encourageantes. Dans le cadre de catastrophes de masse, cette technologie pourrait être intégrée en complément des analyses ADN ou odontologiques afin d’accélérer le processus d’identification et de réduire le temps d’attente des familles. Elle pourrait aussi se révéler utile dans certaines enquêtes criminelles complexes, lorsqu’un corps est trop endommagé pour permettre l’exploitation des identifiants primaires. Enfin, elle ouvre des horizons en archéologie et en anthropologie, où elle permettrait de restituer l’apparence d’individus anciens dépourvus de traces génétiques exploitables.

Cette avancée témoigne de la rencontre croissante entre l’intelligence artificielle et les sciences médico-légales. Elle ne prétend pas remplacer les méthodes classiques d’identification, mais elle enrichit l’arsenal des experts en leur offrant une chance supplémentaire de redonner une identité à des victimes restées jusque-là anonymes.

Sources :

- Guleria A., Krishan K., Sharma V. Methods of forensic facial reconstruction and human identification: historical background, significance and limitations. The Science of Nature, 110 (2023).

- Guleria A. et al. Assessment of facial and nasal phenotypes: implications in forensic facial reconstruction. Archives of Biological Sciences, mars 2025.

- Panjab University develops AI-based facial reconstruction models with up to 95 % accuracy using jaws and teeth dimensions. Indian Express, juillet 2025, consultable ici.

- Panjab University secures copyright for AI tech that reconstructs faces from jaws. Hindustan Times, publié le 27 juillet 2025

Tous droits réservés - © 2026 Forenseek