Les vidéos truquées générées par intelligence artificielle, les deepfakes, deviennent de plus en plus réalistes, menaçant l’intégrité des preuves numériques. Pour répondre à ce défi, des chercheurs néerlandais ont développé une méthode innovante permettant de détecter les deepfakes à partir d’un paramètre biologique jusqu’ici négligé : le rythme cardiaque. Cette approche, encore en validation scientifique, pourrait devenir un outil précieux dans les enquêtes forensiques numériques.

Un signal biologique impossible à falsifier ?

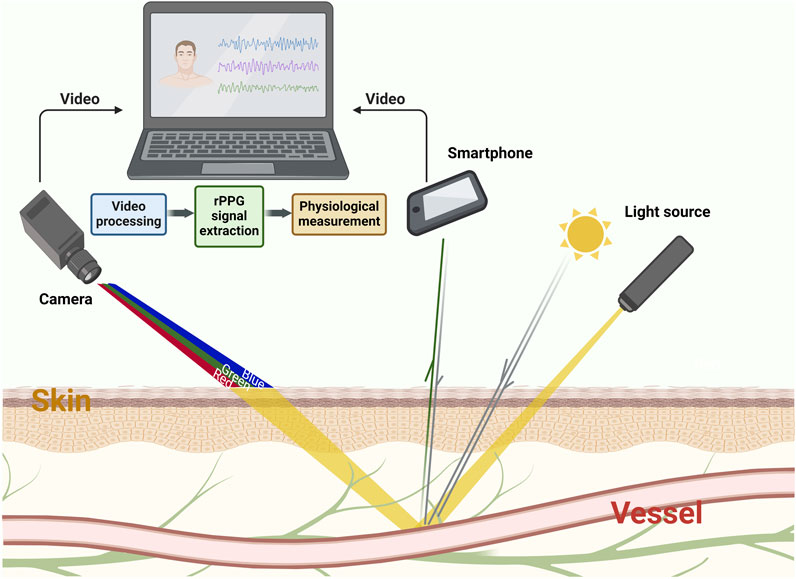

À l’origine de cette innovation se trouve une équipe du Netherlands Forensic Institute (NFI), en collaboration avec l’Université d’Amsterdam. Leur méthode repose sur une technique nommée photopléthysmographie à distance (rPPG), qui permet de détecter les variations subtiles de couleur sur la peau du visage, notamment au niveau du front, des yeux ou de la mâchoire, causées par le passage du sang à chaque battement cardiaque. Or, les algorithmes générant les deepfakes actuels ne sont pas capables de simuler ces infimes variations de manière cohérente, ce qui ouvre une nouvelle voie pour identifier les falsifications.

Une idée relancée par les progrès technologiques

L’idée germe dès 2012, lorsque le professeur Zeno Geradts s’intéresse à des vidéos dans le cadre d’affaires criminelles afin de déterminer si les personnes filmées étaient effectivement décédées. À l’époque, une étude du MIT montrait qu’il est possible de détecter le rythme cardiaque à partir d’une vidéo faciale, mais les compressions vidéo rendaient ce signal inutilisable. Aujourd’hui, les technologies de compression préservent mieux les micro-variations visuelles. L’équipe du NFI a pu identifier 79 points faciaux d’intérêt où mesurer ce signal, qu’ils ont ensuite comparé à des données biométriques issues de capteurs cliniques ou de montres connectées. Les résultats sont prometteurs, même si certaines limites subsistent, notamment sur les peaux foncées.

Figure 1. Schéma de principe de la rPPG.

L’absorption et la réflexion de la lumière par la peau varient en fonction de l’état hémodynamique sous des sources lumineuses (lumière du soleil, lampes, etc.). Ces variations sont enregistrées par des dispositifs d’imagerie (caméras, webcams, objectifs de smartphones, etc.) sous forme de vidéos ou d’images. Grâce à une analyse algorithmique, il est possible d’extraire à partir de ces vidéos des courbes rPPG représentant des informations physiologiques.

Un outil complémentaire pour l’expertise numérique

La détection du rythme cardiaque ne remplace pas les méthodes d’authentification existantes, mais apporte une dimension supplémentaire précieuse à l’examen forensique des vidéos. D’autres approches restent cruciales dans le processus d’authentification, comme l’analyse des fréquences du réseau électrique (ENF) contenues dans les images, l’identification du capteur d’enregistrement via son empreinte numérique (PRNU), ou encore les analyses visuelles ou automatisées de clignements, de mouvements anormaux ou d’artéfacts de génération (comme les 6 doigts d’une main). En combinant ces méthodes, les experts peuvent renforcer la fiabilité des conclusions et anticiper les nouvelles tactiques des faussaires.

La robustesse vient toujours de la combinaison des méthodes classiques et IA, et non d’un outil unique.

Un jeu du chat et de la souris technologique

Face à ces nouvelles méthodes de détection, les concepteurs de deepfakes chercheront à les contourner. Il est probable qu’à l’avenir, des algorithmes tenteront d’ajouter artificiellement des signaux biologiques comme le rythme cardiaque dans leurs fabrications. Une veille technologique permanente s’impose pour maintenir une longueur d’avance. Comme le souligne Geradts, la robustesse vient toujours de la combinaison des méthodes classiques et IA, et non d’un outil unique.

Vers une intégration judiciaire ?

Cette approche n’est pas encore utilisée sur le terrain : elle est en cours de validation scientifique, avec une publication académique attendue dans les mois à venir. Mais les chercheurs espèrent que, dans des cas spécifiques, notamment avec des vidéos de haute qualité, cette méthode pourra rapidement être mise en œuvre. Une nouvelle voie prometteuse est alors ouverte dans la lutte contre la manipulation des preuves numériques, en s’appuyant sur une vérité difficile à contester : la physiologie humaine.

Références :

- Geradts, Z., Pronk, P., & de Wit, S. (2025, mai). Heartbeat detection as a forensic tool against deepfakes. Présentation à l’European Academy of Forensic Science Conference (EAFS), Dublin.

- Computer Weekly. (2025, 24 juillet). Dutch researchers use heartbeat detection to unmask deepfakes. Consulté ici.

- ForensicMag. (2025, 30 mai). Scientist Develops Method to Use Heartbeat to Reveal Deepfakes. Consulté ici.

- Amsterdam AI. (2025, 27 mai). Hartslaganalyse helpt deepfakes te ontmaskeren. Consulté ici.

- DutchNews.nl. (2025, 25 mai). Dutch forensic experts develop deepfake video detector using heartbeat signals. Consulté ici.

- Poh, M.-Z., McDuff, D., & Picard, R. W. (2010). Advancements in non-contact, automated cardiac pulse measurements using video imaging. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab.

Tous droits réservés - © 2026 Forenseek